新潟の1月平均外気温は2.6℃です。今年は大幅に下がってくると思われますが。。。。冬場のランニングコストは雪国ではとても気なるところです。

外気温2.6℃で、室内温度を20℃まで暖房したとすると温度差は17.4℃です。209.71W/K×17.4K(℃)=3649W=3.65kW前後の熱源があれば概ね暖かく生活できると計算します。

昨年から三菱エアコンを採用していますので2.5kWタイプ(暖房で3.2kW)か、2.8kWタイプ(暖房で4.0kW)タイプをリビングに設置して家中の間仕切りを開放すれば、リビングだけと言わず家全体を暖房することができます。

エアコンは陸上選手で言うと長距離ランナーです。一定温度を長くつけていても、高性能住宅では、高効率で燃費がいいです。

ガスや石油ファンヒーターは短距離ランナーです。寒い状態から素早く室温をあげるのはファンヒーターの方が得意です。

室温が安定した状態で室温を維持するのはエアコンの方が有利なので暖房を入れっぱなしにするのであれば、2.8kWタイプをリビングで入れっぱなしにする使い方が良く、入り切りをするのであれば、2.5kWタイプにしておいて、冷えた家を温める時はガスとエアコン併用が理想で燃費がいいです。

計算だけでなく過去のお客様データから、解析がまとまりました。最近はコストシュミレーションを行ってからの設計もしております。将来的には電気光熱費などの値上がりが進むと予想されますので、機械は最小限度で維持費がかからないエコな住宅を提供していきたいと思います。

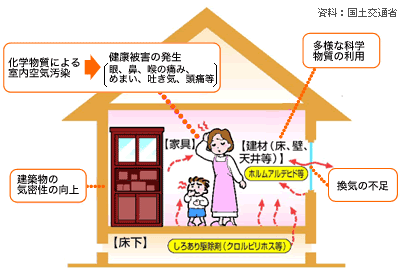

新しい法改正で決まることがあります。

厚生労働省はシックハウス症候群など三つの化学物質について、新たに室内濃度の指針値を定めます。

http://www.jyuikulife.com/10107.html

シックハウスが社会問題化した2000年前後にホルムアルデヒド、トルエンなど13物質について定めましたが、今回、新たに指針値が設定されたのは、水性塗料の溶剤に使われている「テキサノール」接着剤や塗料に含まれる「2-エチル-1-ヘキサノール」新たな物質の追加は15年ぶりです。

同時にキシレンの濃度は従来の4分の1、エチルベンゼンは66分の1など4物質については、指針値を改定し規制を強化します。

今までは認可されていた危険物質が、ようやく法改正で少し厳しくなりますが。。。。私たちから見れば、まだ、まだです。

安全と安心の自然素材を当たり前に使うが常識の世の中になってもらいたいものです。

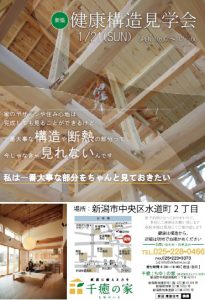

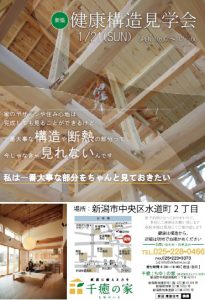

今週末の1/21(日)は中央区水道町で構造見学会を行います。

久しぶりの現場見学会になりますので、少し楽しみでもあります。

構造見学会の趣旨は仕上ると隠れてしまう天井裏、壁内、床下等の住宅の中でも重要な部位などを確認して頂くことであります。

また耐震構造や雪国新潟にフィットした断熱仕様も見ていただけます。

何故、この様な仕様でつくることが住まい手にとっていいことなのか?

その内容を実際のモノを見ながら説明させて頂きます!

是非、千癒の家の構造見学会にお越しください。

スタッフ一同お待ちしております!

新潟市内で久しぶりの大雪になりました。

凄い雪ですね~、積雪80センチはなかなかです。

駐車場の除雪ですでに筋肉痛になってます(;^_^A

昨日から全現場は、ほぼストップです。

リフォーム着工の延期になりました。。。

しかし除雪も進み、来週から天気も回復しますので工事再開いたします。

あちこちで事故が多発しているようですが、みなさまもくれぐれも車の運転など気を付けてください!

新年初祈祷を新潟市の総鎮守様である白山神社と新潟県の一宮である弥彦神社で行ってきました。

今年の商売繁盛と安全祈願。

そして、スタッフが健康で元気でいきいき働けるようにお祈りしました。

神主が祝詞を唄い、巫女の鈴ノ舞もあり、玉串奉納を行った後神棚守りと御神酒を頂きました。

会社の仕事初めのところも多かったようで、両日とも神社は混んでいました。

今年も神事はきっちり行い、より襟を正した姿勢で歩みたいと思います。

新しい年ではありますが、仕事は去年からの延長線上です。

ではまた仕事一色に染まりたいと思います。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

この一年も全力で働けるようにお祈りさせていただきました。

多くのご縁ある皆さまが幸せになりますように。。。

そして素晴らしい出会いのご縁がありますように。。。

平成30年1月4日 中山修

皆さま今年一年、お疲れさまでした。

そしてありがとうございました。

今年の業務は明日で終わりになります。なお新年は2018年1月6日(土)より通常営業になります。

年末年始休暇の数日間、皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

また正月休みはゆっくりと英気を養い業務開始から再開させていただきますので、よろしくお願いします。

今年はなかなかタフな一年になりました(汗)が。。。私たちがやりたい真の健康住宅を地元によりフィットした形で提供することができる環境となり毎日毎日が充実していたと思います。

多くのお客さまとご縁をいただき、素敵な家をたくさん作らせていただきました。優しいお客さまに恵まれ、私たちはとても幸せです。心より感謝申し上げます。

新しい種も少しづつではありますが、芽生えており、来年に向けて楽しみも増え、例年以上に頭に汗をかいた一年だったと思います。

スタッフ及び関係業者共々に感謝し、来年も益々頑張っていきたいと思います。これからも末永いお付き合いをよろしくお願いします、今年一年ありがとうございました。

クリスマスシーズンに入り、恒例のOB様宅にクリスマスプレゼントをお届けに行ってきました。

サンタに扮装し、スタッフと共に各ご家庭に伺わせていただき、子どもたちから多くの「ありがとう」を浴びれたハートフルな日々で、いつも以上に笑顔になれました。とっても幸せでした♡

来年もサンタはプレゼントもって行きます~ いい子で待っててね~

そろそろ年内カウントダウンが始まってきました。

今年もイベント回数を数えてみましたら、合計40回行っていました。月平均3.3回になります。

改めて、たくさんの方々とお会いしたことに一年間の長さを感じます。また来年はもっと楽しいイベント企画が増える予定ですので、是非遊びにきてくださいm(__)m

大それたことはできませんし、決して器用だとか、要領がよい人間でもありません。

しかし目の前のお客さまを幸せにするという軸をぶらさず、これからも一生懸命働きたいと思います。

来年も健康住宅を提供しますので、これからもよろしくお願いします。

先日は今年最後の上棟式を中央区水道町で行いました。

Y様及びご家族の皆様おめでとうございました。

建舞から天気も崩れがちでしたが、しっかり準備は整えることができました。上棟式はこの新居に住まれるご家族の幸せと繁栄、そして工事が安全に無事終わることをお祈りする儀式です。

建物の四隅を清め、棟飾りと三種の神器を祀り、祝詞を謳わせていただきました。これから完成まで、一生懸命頑張ります。

またお子さまから可愛いプレンゼントを頂きました!おじさんはとても嬉しかったよ。ありがとうようへい君( ´艸`)